300年続いている丹後ちりめん

放ったらしていたメールの中に、

「せんば適塾」のメルマガが。

どれどれ、と開けてみたらイベントの案内。

最後の案内は、

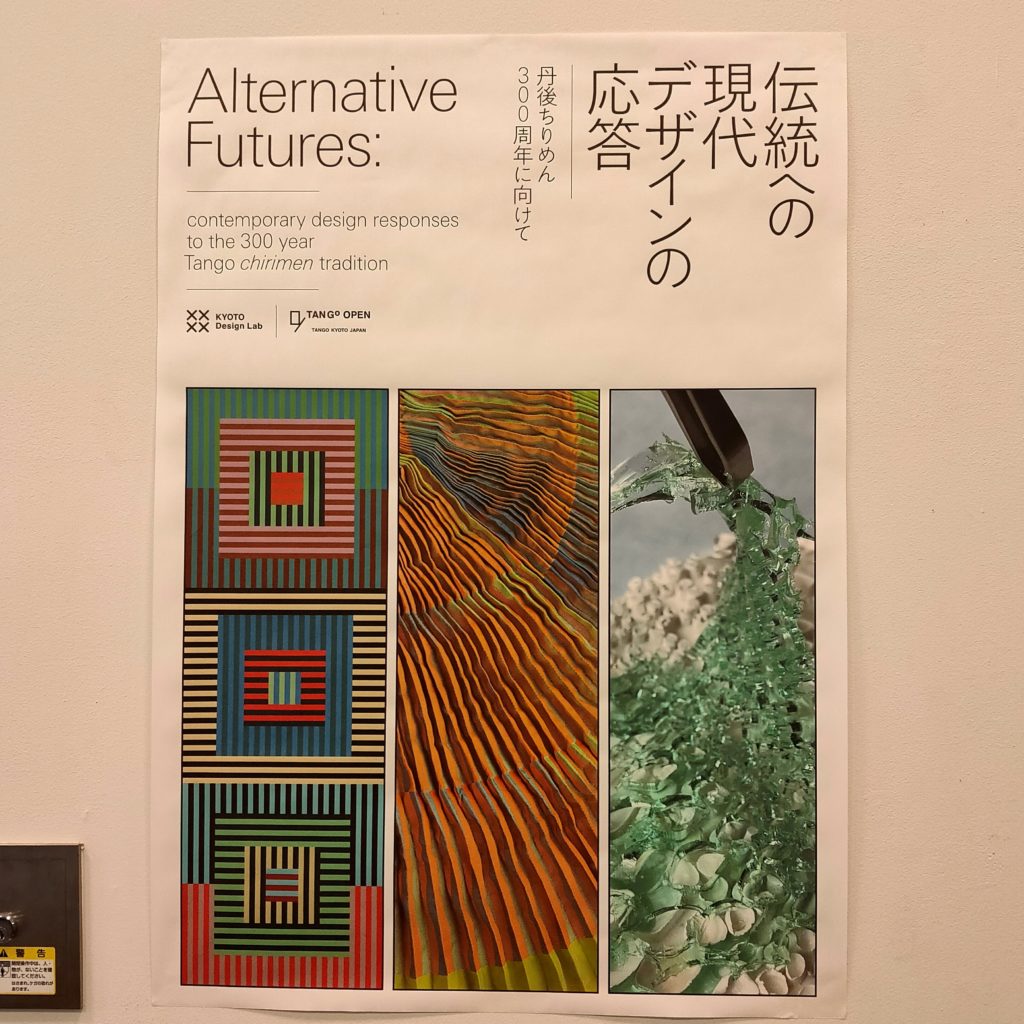

展覧会「伝統への現代デザインの応答-Altanative Futures-」

主催:丹後ちりめん創業300年事業実行委員会

日本伝統的な布地には興味津々のわたし。

なになに?

丹後ちりめんを海外のデザイナーの

目線で素材として活用されている展覧会?

丹後ちりめんといえば、日本の老舗ブランドではないか。

え? 今日から3日間・・・

セミナーとガイドツアーがある日もあるな。

なに? 明日!

そこで、仕事後にゆっくりと行こうと

思っていた買い物を、仕事の前に。

スーパーの開店を待って済ませ、

仕事を終えて、昼抜きで京都へ。

なんとか、間に合い、久々にセミナーに

参加しました。

大学×産地×デザイナーの試み

丹後ちりめんは、作年創業300年!

京都工芸繊維大学、という優秀な大学と

海外のデザイン大学との

コラボレーション企画。

サマースクールを開催してきた

集大成の発表とのこと。

コーディネーターは、Julia Cassim特命教授。

教授も特命ってあるんですね。

警察だけかと思っていました。

イギリス出身の先生で、丹後ちりめんに

興味があり。

ファッションを離れた、素材としての

活用方法を模索されています。

それには、丹後ちりめんは、着物に

使うもの、という思い込みを捨てなければ

ならない。

二つのイノベーション

特命教授によると、

イノベーション=革新的な新しい価値を

生み出すこと、には、二種類あるそうな。

ひとつは、斬新的革新

いまひとつは、破壊的革新

斬新的革新

斬新的革新(Incremental Innovation)の

例としてトイレをあげておられました。

トイレという存在は以前からありました。

当たり前ですが・・・

でも、日本のトイレって、

便座に座るタイプではなくて、

またぐタイプでした。

今も残っていますよね。

でも、欧米が使っていた座るタイプのほうが

いろいろな面で便利です。

ただ、よく詰まるし、なにより、冷たい。

今から、20年以上前になりますが、

知り合いのアメリカ人が雑誌を見せて

くれました。

そこには、このように書かれていました。

日本人は異常にトイレに情熱を持っている。

便座を暖かくしたり、お尻を洗う機能を

つけたり・・・

トイレはトイレなのに。

と、ちょっと揶揄したような記事でした。

ところが、日本のメーカーは、徐々に

技術的革新を重ねて、今や日本のトイレは、世界を席巻しています。

トイレ、というものは、もともとあったものです。

全く違うものになったわけではありません。

既存の市場で求められている価値観に

基づいて向上させていった革新です。

これが斬新的革新。

持続的革新、ともいうようです。

破壊的革新

では、破壊的革新=Disruptive Innovationとはなんぞや?

ネットで調べると、

既存技術に比べて、性能が劣る

技術イノベーションのこと

https://kigyotv.jp/news/disruptive-innovation/

とあります。

え? 性能が劣る技術??

どーゆーこと?

BizMake MEDIAによると、

2種類あるそうです。

https://media.bizmake.jp/method/destructive-sustainable/#:~:text

1つ目は「全く新しい製品やサービスを生み出すこと」

目からうろこの革新

例として挙げられているのは、

任天堂のファミコン。

性能的には(当初は)ゲームセンターの

機械より劣っていました。

ですが、各家庭でゲームが楽しめるように

なりました。

2つ目は、「既存の製品のうち一部の価値に

焦点を当てて、顧客に価値を提供するもの」

例として挙げられているのは、

ティファールの湯沸かし器。

あれこれ機能を付けるいっこ競争だった

湯沸かし器の中で、必要な量のお湯を

短時間で沸かすだけの機能。

その代わり価格を抑えたティファールの

湯沸かし器は、市場が求めていたもの

でした。

なるほど~~。

これは、目からウロコが10枚ぐらい

落ちました。

特命教授が(こだわります・・・)

あえて既成概念が強い日本人、

ファッション関係のデザイナーを

選ばなかったのは、この破壊的革新を

期待してのことのようです。

確かに日本人は、コツコツ型の

斬新的革新がお家芸。

そしてこれがまた、技術を向上させながら、

伝統の技を継承していった力です。

研究でも、気の遠くなるような作業を

黙々とこなして、結果につなげた例が

たくさんあります。

関連する2つの革新

でも、どんな伝統工芸品でも、最初は

革新的だったはず。

わたしは、屏風のデザインをします。

屏風、というものがなかった時代。

風を遮るのに、板一枚では、倒れる。

だったら、つなげればいいやん・・・

(と思ったかどうかはわかりませんが)

ということで、折りたたみ式を作り出した

のは、革新的だったと思います。

その後、中国から日本にわたり、

それぞれの国で、気候風土にあった

調度品として、斬新的革新が

積み重ねられてきたのではないか、と

想像します。

どちらの革新も重要です。

日本の伝統産業に求められるもの

ですが、今、日本の伝統産業に求められて

いるのは、破壊的革新ではないか、

というのが、特命教授(どうしても気になる名称なんで・・・)の提案です。

丹後ちりめんを全く知らない

海外のデザイナ-でなければ、

新しい感性で生み出す発想力はない。

そこで、海外のデザイナーさんとのコラボをされたんです。

これは、まさに!!

わたしが長年、自分でデザインして

実感することでもあり、よく言われる

ことです。

どっぷり日本人のあんたじゃ、ダメ・・・(T_T)

海外デザイナーの解答

丹後ちりめんの素晴らしい技術を

活かしながら、破壊的革新をする。

これは、難問ですぞ。

【作品紹介~Work List~】

数名ご紹介したいと思います。

1.リジア・ロペス

Ligia Lopes ポルトガル/工業デザイナー

ポルトガルから来た宣教師たちの衿のような

蛇腹折りの形で、丹後ちりめんという

やわらかい素材を構造的に強化した形に

つくられています。

www.canhota.pt

2.マルティーヌ・レイ

Martine Rey 漆芸家

丹後ちりめんに漆を施し、お椀にしました。

とても軽いです。

www.martinerey-laque.com

3.ティファニー・ロイ

Tiffany Loy インド出身/ロンドン在住

丹後ちりめんの糸の撚りが強い性質を

生かした新たなテキスタイル

www.kanganarora.com

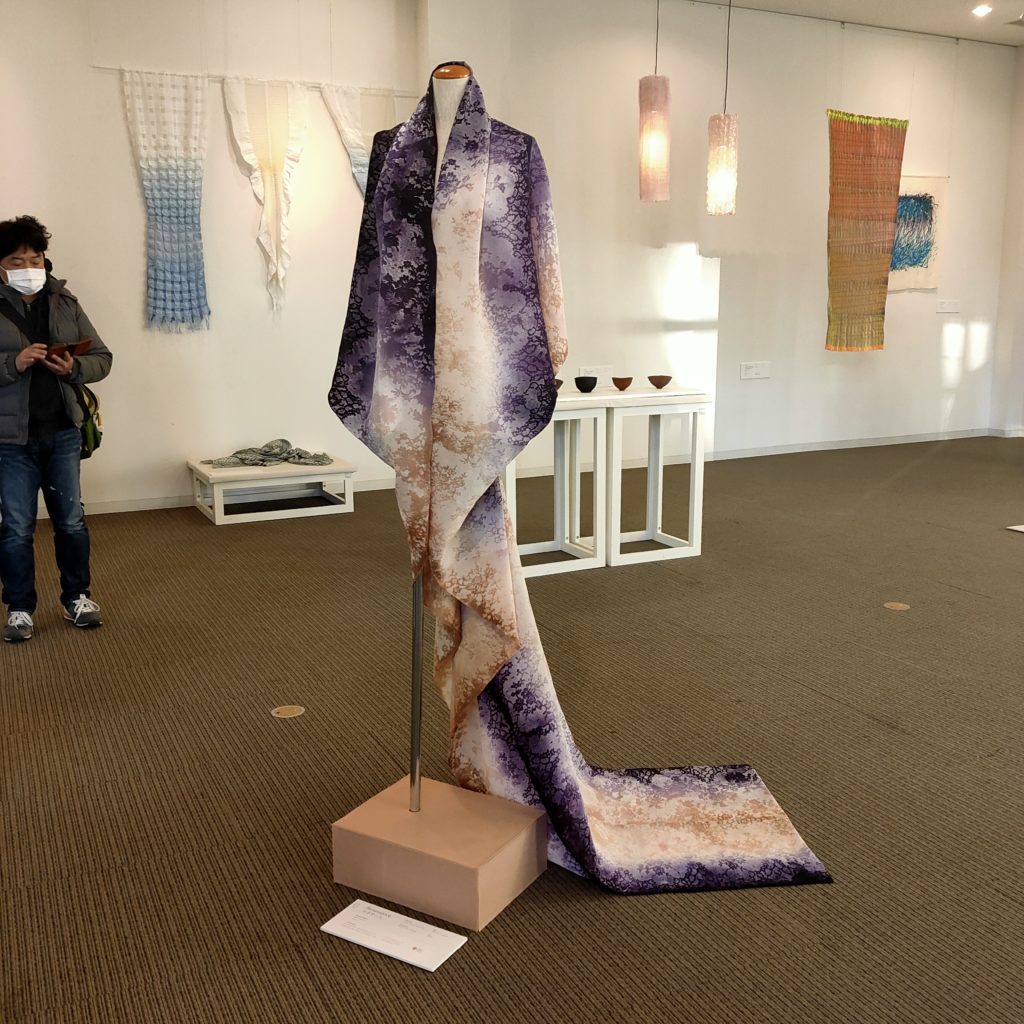

4.オロール・ティブ-

Aurore Thibout フランス/テキスタイル、

コスチュームデザイナ-

古いちりめん生地の構造を再現し、

植物染料で制作。

なるべくカットしないで着物一枚分すべてを利用。

コラボレーター2名との共同作品。

www.aurorethibout.com

いかがでしたか。

ご興味がある方は、下記をご参照ください。

京都工芸背に大学KYOTO Design Lab

www.d-lab.kit.ac.jp