栗山工房さんの見学会

久しぶりの見学会で、

栗山工房さんへ。

『大阪府商工労働部中小企業支援室

ものづくり支援課』っちゅー、何回聞いても、

覚えられないところが主催。

栗山工房さんは、

和染紅型(わぞめびんがた)、という

型紙を使った技術で、主に和装地の

染めつけをされています。

実は、むちゃくちゃ楽しみにしていました。

栗山吉三郎ブランド

なぜって、栗山工房さんといえば、

とくに帯の型染めでは超有名。

わたしは、呉服問屋は、怖くて

行けないけど、生地を見るのが大好き。

ワクワクするから、ネットや古着屋さんで、

あれこれ着物地を物色する。

見れば見るほど、なんて、繊細。

なんて美しい。 この、色艶。

うう~ん・・・絶品。

とか言いながら、いくらでも鑑賞できる。

中でも、栗山工房さんは、ちょっと別格で、

結城紬、伊勢木綿、のように、

産地で分類されることが多い中、

工房でブランドとして名を馳せている。

セカンドハンドだって、価格がそんなに

下がらない。 むしろ高い。

伝統からモダンまで、多種多様な色柄。

何度見ても、ワクワク、うっとり。

それだけに、むちゃくちゃ敷居が高くて、

なんか、怖そうな職人さんが難しい顔で

お仕事されてそうで、個人的に工房を

お尋ねしようとさえ思わなかった。

そこに行けるなんて・・・

買わないくせに、図々しくない? って

いつも思うんだけど、例のごとく、

行きたい気持ちが勝ってしまった。

これだけ、人数がいるし、みんなで行けば

怖くない。

いつか、買えるように精進します、と

いうことで許してもらおう。

専務自らお出迎え

二条駅から車で北西へ15分弱。

高雄の麓に工房はありました。

案内してくださったのは、三代目で、

専務取締役の西田さん。

もっと怖いおっちゃんかと思ったら、

かわいい女性。

「どちら様ですか?」と尋ねて

しまいました。

「いや、その、型染めやってます。」

「え? じゃあ、栗山工房さん?」ってな

間の抜けたやり取り。

栗山工房のはじまり

紅型の発祥の地は、沖縄。

初代の栗山吉三郎氏が、惚れ込んで修業を重ねて、

京都に工房を開かれました。

友禅をはじめとする「染め」は分業が多く、

栗山工房さんでも、「蒸し」という染料を定着させる

工程は外注されているようですが、あとは

型紙を制作するところから、工房でされています。

自作の柄は5,000以上!

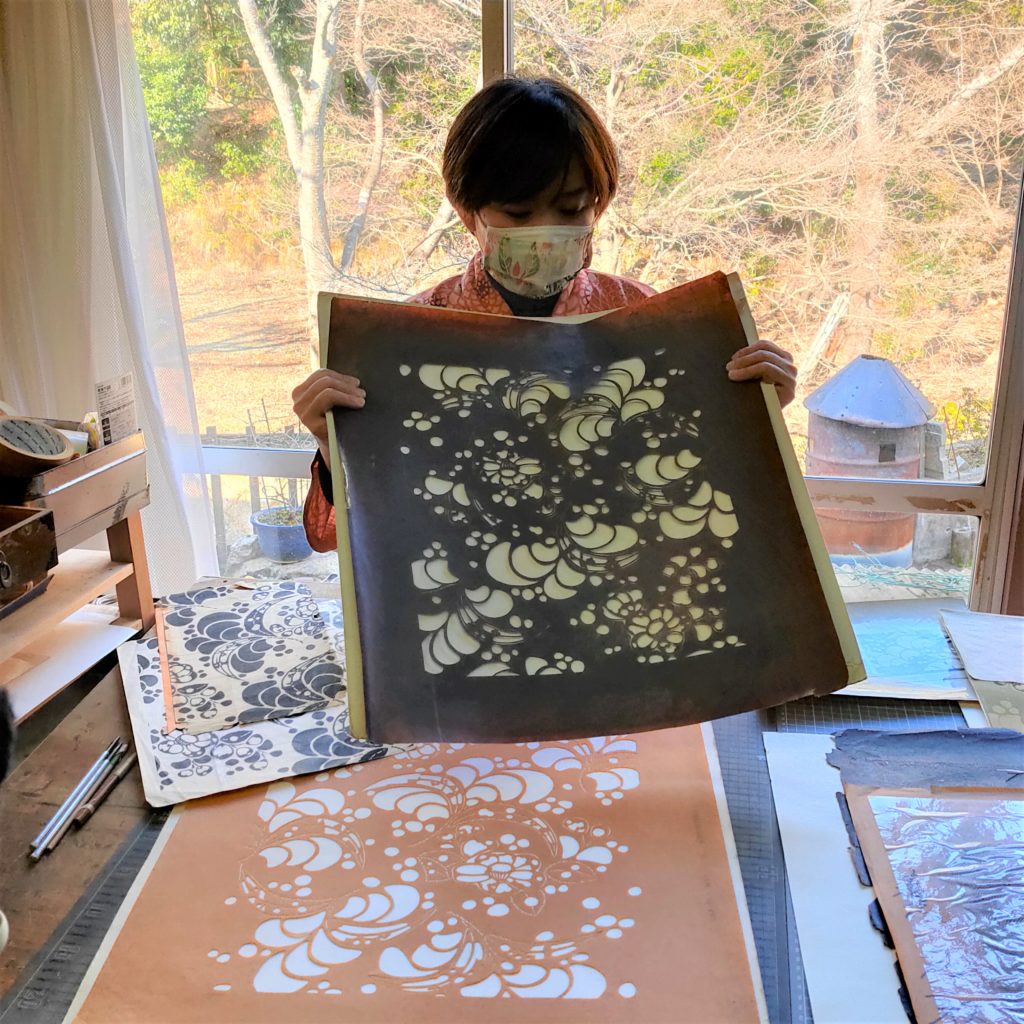

型染め、は、染型紙を使って染める工法。

型紙は柿渋紙に専門の職人さんが彫られた

「伊勢型紙」が歴史的にも、長く、多いのですが、

栗山工房さんでは、独自の型紙に工房で彫られています。

お訪ねしたときは、二代目栗山吉三郎さんが

彫られていて、びっくりして(なんでやねん・・・)

お写真を撮るのをすっかり忘れました。

なんと、型は5,000柄もあるんですって!

糊置き

長い板に張った白生地の上に、

型紙を移動させて、染めない部分に

糊をのせてゆくことを繰り返し、

柄出しをします。

板の長さは、反物の長さの約半分。

帯は着物より必要長さが短いのですが、

着物の反物は、長さが14m~16あるので、

相当長い板です。

長いだけじゃなくて、20kgぐらいある、

とのことでした。

この板を、頭上に収納し、上げ下げして、

糊置きしたり、乾かしたりします。

均等で正確に乗りを置く繊細な作業だけ

じゃなくて、超肉体労働です。

色を入れない、白抜き部分にヘラで

糊をおきます。

画像で、青い色をしているのが糊です。

地入れ

その後、板から外したら、

伸子張り(しんしばり)をします。

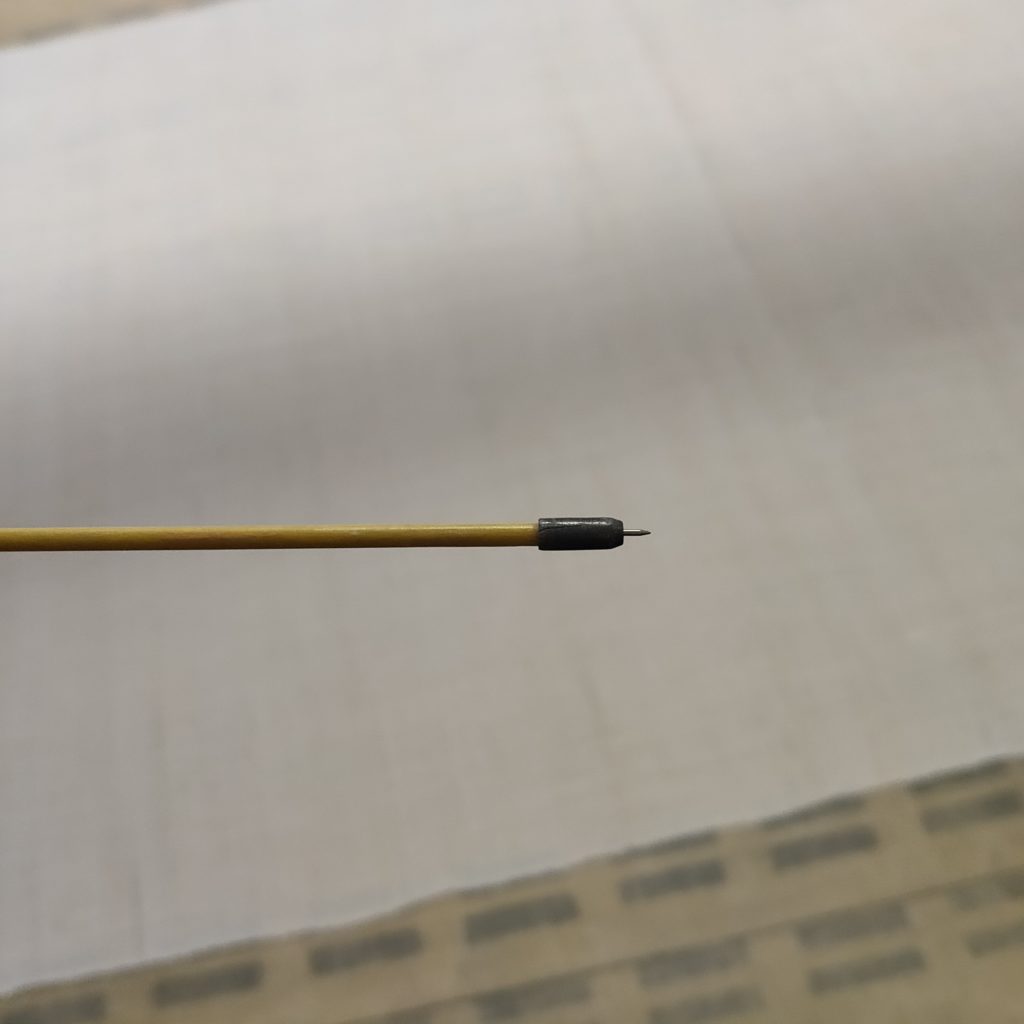

伸子(しんし)というのは、

反物を一定の幅に保って、ピンと張る

ための道具です。

伸子(しんし)

伸子張り

着物が普段着だった祖母と同居していた

こともあり、昭和40年代半ばまで、

我が家では、春になったら、

着物は自分で解いて、洗い、庭で伸子張りをして、干していました。

お手伝いをするのが嬉しくて、心待ちにしていたことを覚えています。

さてさて・・・

伸子張りをしたら、

上から色を入れるときに

にじまないように呉汁を載せます。

地入れ、といいます。

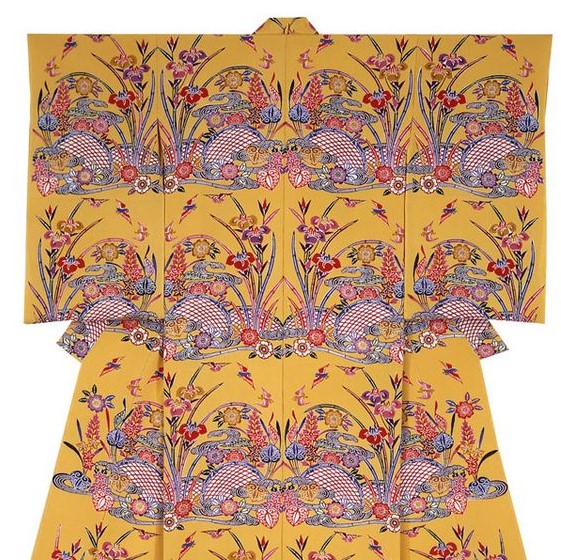

彩色

京型染め(型友禅)、江戸型染め、

江戸更紗などの、型染めは、

型紙で模様の色を染めるので、

色の数だけ型紙が必要です。

紅型の特徴は、柄に対して型紙が一枚で

色をいれていくのは、手作業です。

ここが特徴!

紅型は、全部手描きの手描き友禅と、

すべての色を型を置いて入れてゆく

型染めの、中間ぐらいの感じです。

一般的な型染めに比べ、

手描きが多い分、手間暇もかかります。

そこで・・・

差別化を図り、手描きであることが

わかるように、同じ型のところで色を

変えて、型紙で染色した場合との違いが

見てわかるようにしています。

どうりで、なんか、よくみかける型染めとは、

柔らかい線や色使など、どこかが違うと

思っていました。

なるほど。

糊伏せ

全体的な色、「地色」をいれるために、

彩色した部分に、糊伏せをします。

そこが、色がはいりません。

これがまた、結構急がないと

ぐずぐずしていたら糊が乾いてしまいます。

素早く丁寧に。

水元

蒸し屋さんで色を生地に定着させます。

栗山工房さんは、ここは外注です。

その後、水洗いをして脱水、乾燥させます。

なので、きれいな水がある近くに、染色が

栄えたんですねー。

水洗いが冷たくって大変。 30分は振って

洗うそうですから、冷え切ってしまいます。

いまは、専務のご主人が、この過酷な工程を

引き受けておられます。 その他、修行が必要な

忍耐力の要る工程の多くを受け持っておられるようです。

そのうち、人間国宝に・・・

特徴

沖縄の紅型との違いは、彩色料です。

沖縄は顔料。 栗山工房さんは、酸性染料。

それぞれに特徴はあるのですが、

見た目には、顔料はくっきりとした鮮やかな色味

染料は、透明感があるやわらかい色味

ということで、沖縄の空には、顔料。

京都の景色には、染料、というのは、

合っている気がします。

栗山工房さんについて

詳しくは、YouTubeで!

https://www.youtube.com/watch?v=dN63ep3GaYM

日常づかいの作品制作

大変なアパレル業界。

和装というと、一層深刻。

さらにコロナで、天下の栗山工房さんと

いえども、かなり影響は受けておられる

ようです。

着物や帯というと、価格も高いし、

なかなか着る機会がなくて・・

となります。

栗山工房さんでは、自社で一貫制作をされている

洋傘製造販売の「小野内商店」さんとの

コラボで日傘をつくっておられます。

また、個性的な色柄を生かした

和洋兼用づかいができる

バッグも制作されています。

スマホケースなどの小物も。

かなりおしゃれです。

iPhoneじゃなくて、残念。

職人さんの苦悩

今の時代、自分で売れる、という

チャンスは多いけど、

それだけに、ひたすらに作ることに

専念することが、難しい。

職人さんは、いいものを作る、という

本来の仕事より、発信する、ということを

しなければ、なんにもならない・・・。

時を忘れて、自分と対話し、

技を磨き、心を込めて作り上げたものでも、

仲介が人からネットになり、

自分で知らせなければ

ならないし。

・・・なので、情報を発信することに、

長けていることが

よいものを作ることよりも大切になって、

しまってないかな。

確かに、時代に合わせて変わらなければ

ならないと思うし、伝統といっても、

積み重ねなんだけど、

なんだか、違う方向に向かっている

気がするのは、わたしだけかなぁ。